パソコンの性能表やカスタマイズに用いられる、実用される用語を中心に解説しています。

CPUの用語

CPU

パソコンの頭脳。様々な計算や処理を行うパーツ。これの性能がパソコンの処理性能となる。

セントラル プロセッシング ユニット(中央処理装置)の略で、プロセッサーとも呼ばれる。

デスクトップ用 / モバイル(ノート)用

CPUはデスクトップパソコン向けとノートパソコン(モバイル)向けの2種類がある。

大きくてコンセントに繋がっているデスクトップパソコン用は性能重視で作られている。

バッテリー消費の軽減のため省電力化する必要があり、冷却が難しいので発熱も抑えなければならないノートパソコン用は、電力効率重視で作られている。

Core / コア

- Intel(インテル)社のCPUの製品名。2008年に登場して以降、個人向けパソコンの主流となっている。高性能なCore i7、バランス型のCore i5、低価格なCore i3が中心製品。上位モデルのCore i9もある。

2023年から上位型のCore Ultraも登場した。 - CPUの中にある処理装置。正確にはここがパソコンの頭脳。今はひとつのCPUの中にたくさんのコアがあって、同時に複数の処理を行えるようになっている。

Pコア / Eコア(コア構成)

近年のIntel社のCPUには2種類のコアが入っている。

性能重視のPコア(パフォーマンス コア)と、性能は低めだが電力効率の良いEコア(エフィシエント、高効率コア)で、軽い作業はEコアに任せることで、より能率的に動けるようになっている。Eコアはサイズが小さく、コアを増やしやすい利点もある。

Eコアよりさらに省電力なLP Eコアを持つCPUもある。

2024年よりAMD社のコアも2種類になっており、Zen4とZen4c、Zen5とZen5cがあって、cがある方はEコアに相当する。

Ryzen

AMD社のCPUの製品名。ライゼン。AMD社はずっとIntel社の2番手だったが、2017年にこのCPUが発売されて以降、急速に追上げている。高性能なRyzen 7、バランス型のRyzen 5、低価格なRyzen 3の他、上位モデルのRyzen 9がある。

Threadripper(スレッドリッパー)というコア数を重視したタイプや、X3Dというゲーム向けのタイプなど、特殊型が存在する。

Celeron / Pentium / Athlon

CoreやRyzenよりも下位に位置するCPU。性能は低いが安くて消費電力と発熱が少ない。

Celeron(セレロン)はIntel社、Athlon(アスロン)はAMD社の製品。Pentium(ペンティアム)はCoreとCeleronの中間に位置する。

PentiumとAthlonは昔の主力CPUの名前を引き継いでいたが、2023年からCeleronとPentiumのブランドは廃止されると発表された。

Intel 300 / N100 / U300

2023年にCeleronやPentiumの代わりに導入された安価なCPU。

Intel 300はデスクトップ用のCeleronの後継。NシリーズはEコアだけで構成されたノート用CPUで、コアは多いがコアごとの性能は低い。UシリーズはNシリーズにPコアをちょっと足したもので、旧Pentiumに相当。

スレッド

CPUが同時に行える作業の数。コアが4つあれば4つの作業、つまり4スレッドの処理を同時に行える。ハイパースレッディングという機能(後述)で1つのコアで2つの作業を行える場合、4コアでも8スレッドとなる。

ハイパースレッディング

略してHT。1つのコアで2つの作業を行うIntel社の技術。2つ目の作業は余力で行うため速度が遅かったり、常にフルパワーになるため発熱や消費電力が増えたりしたが、技術の進歩で短所はかなり改善された。通常、Pコアに適用され、Eコアには適用されない。

AMD社はSMT機能(同時複数処理機能)と呼んでいる。

電力や発熱の低減のため、わざと適用していないCPUもある。

GHz(クロック数)

ギガヘルツ。クロック数の単位。クロック数とはCPUの速度の目安となる数値で、具体的にはCPUが1秒間に送っている電波信号の数。1GHzだと1秒間に10億の電波を送っている。すごい。

多いほど高速だが、CPUの性能はクロック数だけでは測れない。なお、1000MHz(メガヘルツ)で1GHzである。

ターボブースト / ブースト

作業が忙しいとき、コアの性能を一時的に引き上げる技術。CPU(コア)は忙しくなると高熱を発するが、温度を監視して無理のない間だけ速度をアップする。これによりクロック数が変動するため、性能表には「2GHz~4GHz」のように、基準速度と最大速度が併記される。

作業開始時だけ適用される場合が多かったが、温度に合わせてON/OFFを繰り返す場合もあり、製品によって使われ方が異なる。

Intel はターボブースト、AMD はプレシジョンブーストと呼称している。

マルチコアのスコア

CPUのベンチマーク(性能測定)ソフトが、多くの作業を同時に行ったときの速度を点数で表わした数値。複数のコアをまとめて動かしたときの性能の目安で、パソコンが忙しいときの機敏さや、起動の速さ、創作作業(動画や写真の編集)などに特に影響する。マルチスレッドのスコアとも言う。

シングルコアのスコア

CPUのベンチマーク(性能測定)ソフトが、作業を1つずつ行ったときの速度を点数で表わした数値。コア1つあたりの性能の目安で、パソコンの速度の基準とも言える。ゲーム等を含む一般のソフトウェアの動作速度に影響するが、処理の分散に対応したもの(Office や Photoshop 等)はマルチとシングルの双方が影響する。シングルスレッドのスコアとも言う。

キャッシュ / キャッシュメモリ

CPUの中のデータ置き場。作業データはメモリというパーツに保持されるが、「CPUの中に置いてしまえばもっと速くなるじゃん!」という話になってキャッシュが作られた。コアごとに用意されたものと複数のコアで共有するものがあり、単に「16MB」とだけ書いてある場合は共有キャッシュの量を示すことが多い。

置き場ごとに一次(L1)キャッシュや、二次(L2)キャッシュと言う。共有キャッシュは三次(L3)キャッシュが多く、スマートキャッシュとも呼ばれる。

X3D / 積層キャッシュ

CPU内のキャッシュメモリを、横に並べるだけでなく、縦にも積み重ねる技術、及びそれを適用したCPUの名前。3D V-Cache とも呼ばれ、大量のキャッシュを搭載できる。

元々はサーバー用CPUのための技術で、冷えにくくなる、アクセスが遅れるといった難点があるが、ゲームの処理速度が上がる効果が認められ、AMDがゲーム用CPUとして製品化した。

2024年に発熱や遅延の問題が軽減され、より実用的になったが、価格は高め。

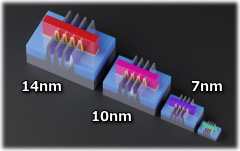

プロセスルール(nm)

製造プロセスとも言う。nm(ナノメートル)の単位で表され、1nmは100万分の1ミリ。想像できないぐらい細かい世界だが、CPUの中はこの単位で作られている。

これが小さいほど装置が凝縮される(微細化される)ため、たくさんの装置を並べられ、電気の移動距離も短くなり、性能と速度が向上、発熱と消費電力の軽減にも繋がる。しかし細かいほど作るのが難しくなって不良品が増えるため、現代のCPUの製造は歩留まり率(良品率)と微細化のせめぎ合いとなっている。ユーザーとしては細かいほど良く、性能や世代の目安となる。

Intel 7 / Intel 4

Intel社のCPUの設計の呼び名。Intel社は微細化よりも、電気を流す方法の改善を重視している。例えば電線を増やしたり、縦に並べたり、太くしたりなど。そしてプロセスルールが10nmでも普通の10nm以上の性能を発揮できるようになったので 10nm++ と呼び始めたが、微細化が進まない言い訳のように思われたため、7nmぐらいの性能はあるんだという意味で Intel 7 と言い始めた。やっぱり言い訳がましいけど、実際に性能は高い。Intel 4 は、実際には 7nm。

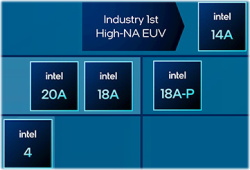

Intel 20A / Intel 18A / Intel 14A

2024年以降のIntel社のCPUの設計名。もはや nm という単位は無視され、2nmぐらいの性能があるんだという意味の20A、1.8nmレベルなんだという意味の18Aという表現になっている。

結局、Intel 20A の計画は破棄され、Intel 18A に統合された。

14A以降は高NA EUV露光装置と呼ばれる新型製造装置が必要で、技術的に上の段階になる。

TDP

サーマル デザイン パワーの略で、直訳すると熱設計電力。消費電力と発熱の目安で、これが65Wだったら、フルパワーで65Wの電力を消費し、それに応じた熱も発しますよという意味。冷却能力や電源出力を決める目安となり、ノートパソコンならバッテリー持続時間にも関わる。省エネ的には低い方が良いが、同じCPUなら電力が多い方が速度は出る。

CPUクーラー / CPUファン

CPUに取り付ける冷却装置。CPUファンは風を送って冷やす扇風機で、回転が速くてサイズが大きいほど冷却力が上がるが、ブォーという騒音も増す。通常、ヒートシンクと呼ばれる放熱板や、ヒートパイプと呼ばれる熱伝導管があり、それに風を当てて冷やす。

水冷クーラー

風ではなく液体でCPUを冷やすクーラー。冷却液を冷却するためのラジエーターと呼ばれる装置と、冷却液を循環させるパイプが必要になる。空冷よりよく冷えるが、冷却液が温まってしまうと空冷より温度が下がりにくい。冷却力はラジエーターの大きさにも左右される。ラジエーターの冷却にファンを回すため、やはり音はする。ビデオカードの水冷クーラーもある。

CPUグリス / サーマルグリス

CPUとCPUクーラーの間に塗るもの。これで小さなデコボコを埋めて密着させ、熱をよく伝えられるようにして冷却力を上げる。シリコングリスやダイヤモンドグリスなど色々な種類があり、高級品ほど熱伝導率が高い。最強は液体金属だがアルミ部品を腐食させる難点がある。

ファンレス

CPUファンやケースのファンがないこと。騒音がなくてとても静かで、吸排気を気にする必要もないが、冷却できないので発熱をすごーく抑える必要があり、性能は限られる。

オーバークロック

パーツの速度を何らかの方法でパワーアップさせること。発熱が増えるので冷却の強化が必要で、もし壊れても自己責任、良い子は手を出してはいけない。ただ、投入電力や速度倍率などを自由に変えられる「K」付きのCPUなど、悪い子向けの製品も普通に売られていたりする。

K付き

型番の最後に「K」が付くものは愛好家向けの上位製品で、性能の調整が可能。だが最近のものは標準設定でも温度が許す限界までブーストをかけ続けて爆走し、高負荷時には燃え尽きるほどヒート、冷却ファンは爆音で回るようになった。ピーク性能は非常に高いが、対応したパーツや熱対策が必要で、そこにしびれたり憧れたりしない初心者は手を出さない方が無難。

U / 省電力型

型番の最後に「U」が付くものは消費電力の低いタイプ。ノートパソコンやタブレットで使用され、バッテリーが長持ちするのに加え、発熱が少ないため冷却の難しい小型機でも使いやすく、動作音(冷却ファンの回転音)も抑えられる。ただし性能は低め。

PL1 / PL2 / PBP / MTP

CPUに投入される電力の最大値(パワーリミット)。PL1は普段の、PL2はブースト時の電力量。PL1はPBP(プロセッサーベースパワー)や Long Duration Power Limit(長時間の電力)、PL2はMTP(MAXターボパワー)や Short Duration Power Limit(短時間の電力)とも呼ぶ。

TDPと同じく、高いほど処理性能の上限がアップするが、発熱と消費電力が増えるので高い冷却力が必要になる。逆に低ければピーク性能は下がるが、省電力かつ低発熱になる。

K付きCPUなら変更可能、ノートPCの動作モードもこれを変えて性能調整している場合が多い。

末尾のアルファベット(サフィックス)

K や U など、CPUの型番の末尾に付いているアルファベットはCPUのタイプを表しており、サフィックスと呼ばれる。近年よく見られる代表的なものは以下の通り。

- K:愛好家向けの上位製品。性能の調整が可能。ピーク性能は高いが消費電力と発熱も高い。

- F:CPU内蔵グラフィック機能がないもので、少し安い。ビデオカードがあるならこれで構わない。

- P:ノートパソコン用の標準的なタイプ。デスクトップ用の標準型は何も表記されない。

- U:消費電力と発熱の低いタイプだが、性能は低め。主にノートパソコンで使われる。

- H:ノートパソコン用の性能重視型。消費電力と発熱が高いのでバッテリー駆動時間は短くなる。

- HX、HS:ノートPC用の超性能重視型。RyzenにはHSもあって、HXの1ランク下。

- Y:Uよりさらに消費電力、発熱、性能が低いタイプ。Ryzen(AMD)だとe。

- T:デスクトップ用の省電力タイプ。やや特殊な製品。

- X:Ryzenで性能調整が可能なことを意味するが、デスクトップ用はこれが普通になった。

- G:内蔵グラフィック機能があることを示す。Intel は使わなくなったが Ryzen で使われている。

- X3D:Ryzenのゲーム用CPUで、キャッシュがすごく多い特殊型。

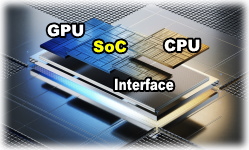

SoC

- システム オン チップ。近年のCPUにはグラフィック機能(GPU)が内蔵されているが、さらにサウンド機能や通信制御など、他の多くの機能も一通り盛り込んだもの。主にスマホに使われていたが、タブレットやノートパソコンでの採用例も増えている。

- CPUの中にある、様々な機能を盛り込んだ部分のこと。近年、複数のチップを組み合わせてひとつのCPUを作るチップレット方式が採用されており、そこに含まれるチップ、及びチップレットで作られたCPU自体をSoCと呼ぶ。

NPU / TOPS

AI機能専用の処理装置。ニューラル プロセッシング ユニット。CPUでのAI活用は以前から行われていたが、2023年から生成AIが流行し、急に一般化し始めたため、2023年末から専用チップがCPUの中に設けられるようになった。

ただし2025年時点では、生成AIはほぼクラウドAI(ネットワーク上のサーバーコンピュータ)で動いていて、端末側のNPUの利用(エッジAI)はこれからである。

AIの演算性能は「TOPS」という単位で表され、1TOPSなら1秒に1兆回の演算を行える。

ARMプロセッサ

イギリスのArm社が開発した設計(ARMアーキテクチャ)を元に作られたCPUのこと。省電力と低発熱を優先している。元は家電用だったが、スマホやタブレットのCPU(SoC)に多用され、ノートパソコンや大型コンピューターにも使われ始めた。ただ、主流であるIntelやAMDのCPU(x86系)とは互換性がなく、Arm専用のソフトウェアしか動かない。

Apple Mシリーズ

AppleがiPhoneやMacに搭載しているCPU(SoC)で、ARMプロセッサのひとつ。省電力性能に優れており、性能に対して消費電力と発熱が非常に低い。搭載機の多くはファンレスか、かなり静音である。ただし搭載PCはMacなので、使えるソフトウェアは限られている。

Snapdragon

スナップドラゴン。通称スナドラ。アメリカのQualcomm(クアルコム)社が開発するCPU(SoC)で、ARMプロセッサのひとつ。Androidスマホに使われていたが、ノートPC用も登場した。スリープ中の通信接続を低電力で安定して行える長所があるが、動くソフトウェアが少ないARM版Windowsを使わなければならない難点がある。

ファウンドリ / ファブレス / TSMC

ファウンドリは半導体生産工場を指す。特にシェアが大きいのは台湾のTSMC社で、最先端CPUの製造を一手に引き受けており、CPUの話をすると必ず名前が出てくる。これに対し、AMDのような生産を外注に依頼する会社はファブレスと呼ぶ。現状、みんなTSMCを頼っているため、中国が目を付けており、アメリカは絶対に死守しようとしている。

CPUの世代ごとの呼び名

Ice Lake

Intel社が2019年に発売したノートパソコン用の第10世代Coreの通称。10nmプロセス。ディープラーニング(AIによる動作の最適化)を最初に盛り込んだCPUで、省電力性能にも優れた新型の製品だったが、それ故に旧世代の強化型である Comet Lake より基本性能は劣った。グラフィック機能を内蔵する。ちなみに語源は、開発施設の近くの地名に由来。

Comet Lake

Intel社が2019年に発売したデスクトップパソコン用の第10世代Coreシリーズの通称。14nm++プロセス。++は普通の14nmより優れてますよというIntel社のアピール。旧来の設計だったが、基本性能と安定性に優れた。ノートパソコン用も存在する。

Tiger Lake

2020年に発売されたノートパソコン用の第11世代Coreシリーズの通称で Ice Lake の後継。10nm+プロセス。TDPを一定範囲でパソコンメーカーが決められるcTDPという機能がある。

Iris Xeと呼ばれる高性能なグラフィック機能を内蔵するものが登場し、基本の性能も向上、特にシングルコアの能力が大きく上がった。

Rocket Lake

2021年に登場したデスクトップパソコン用の第11世代Coreシリーズの通称で、Comet Lakeの後継のような立場だが、内部的にはIce Lakeの設計にTiger Lakeの技術を加えて作られている。14nm++プロセスで、シングルコアの性能向上に伴って能力がアップした。

Tiger Lake H45

2021年に登場したTiger Lakeの後期型。Tiger Lakeには標準型(UP3)、省電力型(UP4)、強化型(H35)、後期強化型(H45)の4種類があり、標準型よりTDPが高くパワーを出せるのに加え、コアの数も2倍になっていて同時処理能力に優れる。実質、ノートPC用の11.5世代だが、内蔵グラフィック機能は弱め。

Alder Lake

2021年末に登場した第12世代Coreシリーズの通称。処理速度重視の高性能なコア「Pコア」と、省電力性能を重視した高効率なコア「Eコア」による複合構成。軽い作業をEコアに任せることで能率的に動けるようになった。プロセスルールはIntel 7(10nm++プロセス)。

Raptor Lake

2022年の秋に登場した第13世代Coreシリーズの通称。第12世代Coreの強化版で、第12世代と同じく高性能コア(Pコア)と高効率コア(Eコア)の複合構成。設計の最適化によりマルチコアの性能が大きく上がった。マザーボードやメモリは第12世代Coreと同じものを使える。

Raptor Lake Refresh

2023年の秋に登場した第14世代Coreシリーズの通称。第13世代Coreのマイナーチェンジ版で、少し性能が上がったが、大きな違いはない。

ほぼデスクトップ用で、ノートPC用は一部(超上位型、HX)が発売されたに留まるが、2024年に登場した低価格な Core U シリーズ(Core 7 150U など)にも使われている。

Meteor Lake

2023年末に登場した初代 Core Ultra の通称。新設計のノートPC用のCPUで、Eコアより省電力なLP Eコアが追加され、内蔵グラフィック機能も新型(Intel Arc)となり、AI専用の処理装置「NPU」も内蔵する。プロセスルールはIntel 4(7nm)。

省電力性能を重視しており、ピーク性能は第13~14世代Coreと同程度。

Lunar Lake

2024年秋に登場したノートPC用Core Ultraシリーズ2の通称。再び新規の設計となり、ハイパースレッディングを廃止してマルチコア性能よりもシングルコア性能を重視、より省電力で低発熱になっている。内蔵グラフィック機能とNPUも強化された。プロセスルールは3nm。

Arrow Lakeの登場以後、軽量薄型ノート用のプレミアムCPUとされた。

Arrow Lake

2024年の秋に登場したデスクトップ用Core Ultraシリーズ2のコア名だったが、2025年にノートPC用も登場した。

Meteor Lakeの改修型のため、内蔵グラフィック機能やNPUはLunar Lakeよりも前の世代だが、Lunar Lakeほど省コア・省電力ではないためパワーがある。プロセスルールは3nm。

Zen / Zen+

AMD社が発売しているRyzenの設計の名前。2017年登場のZen1と2018年登場のZen+がある。Ryzenは「第2世代なのにコレはZen1、アレはZen+」みたいに製品ごとに中身が違っていたりするうえに、型番で世代を判別しにくいため、世代ではなくこの設計名で分類されることが多い。ちなみに語源は「禅」。

Zen2

AMD社が発売しているRyzenの設計名のひとつで2020年から普及。7nmプロセス。初期のZenにあったトラブルの多くが解消され、Intel社のCPUが深刻な品薄に陥ったのもあって、シェアが急拡大した。新設計の登場後も、下位のRyzenにはZen2が採用され、長く使われ続けている。

Zen3

AMDが発売しているRyzenの設計名のひとつで2021年から普及。7nmプロセス。シングルコア性能でIntel社のCoreに追い付き、マルチコアは元々優秀だったため、同期(第11世代)のCoreシリーズとほぼ互角の性能となった。2022年以降のノートPC用後期型はZen3+と呼ぶ。

Zen4

AMDが発売しているRyzenの設計名で2022年の秋に登場。5nmプロセス。全体的に性能が上がったが、デスクトップ用はライバルの第13世代Coreに苦戦、ノートパソコン用も価格の安いZen2とZen3の方が採用例が多く、あまり普及しなかった。

ただ、2025年のZen5の登場後、その評判が良くなかったため、皮肉にも中間クラスのCPUとしてZen4の人気が上がっている。

Zen4 Phoenix / Hawk Point

2023~2024年に登場したZen4の後期型。Phoenixという内蔵グラフィック機能に優れたタイプが携帯ゲームPCに使われて好評だったため、それを発展させたものがHawk Pointで、より処理性能と内蔵グラフィック機能が向上している。4nmプロセス。

Zen3の旧式化に伴い、2025年後期から下位モデルにも使われている。

Zen5

AMD Ryzen の設計名で2024年の夏に登場。4nmプロセス。電力効率を優先しており、高い性能を低消費電力で発揮できるが、ピーク性能が伸びていなかったためマニアからは酷評された。

ゲーム向けの X3D モデルは人気になる。ノートPC向けはハイスペック重視。