- ドスパラ(サードウェーブ)のビデオカード搭載 廉価デスクトップPC

- GeForce RTX 5060Ti 搭載で、最新かつ優れたゲーム/創作性能を発揮

- CPU も高性能な Zen4 の Ryzen 7、ガラスパネルを備えLEDファンも搭載可能

こんな人にオススメ!

- 最新で高いゲーミング性能を持つ、安めのPCが欲しい人

- オシャレなデザインのパソコンが欲しい人

- 安価モデルでもカスタマイズの幅や拡張性が欲しい人

Lightning-G AV-Ti7W(5060Ti 搭載)

(提供元:株式会社サードウェーブ)

GeForce RTX 50 搭載機登場

Lightning-G はビデオカードを搭載する安価デスクトップパソコンだ。

コストを抑えつつ流行りのデザインを採用した製品で、割安なゲーミングPCであるマウスコンピューターの NEXTGEAR、パソコン工房の LEVEL Θ と似たコンセプトだが、ドスパラはあくまで「ビデオカード(グラフィックスカード)搭載の一般向けパソコン」として扱っている。

シンプルでスッキリしたデザインと、内部を見渡せる側面ガラスパネルを持ち、LEDファンで彩ることもできる、外観と安さを両立した新モデルである。

そんな Lightning-G に、最新のビデオカード GeForce RTX 5000 シリーズ搭載機が加わった。

今回取り上げるのは CPU に Ryzen 7 7700、ビデオカードには GeForce RTX 5060Ti (16GB) を搭載する「Lightning-G AV-Ti7W」の2025年型だ。

GeForce RTX 5000 シリーズは最新 AI によって描画を最適化する DLSS 4 を利用でき、対応のゲームやソフトウェアなら高画質で滑らかな表示が可能。

ビデオメモリが 8GB と 16GB のものがあり、Lightning-G はどちらも選べるが、今回の試用機は高解像度でも高い性能を発揮できる16GB版を搭載する。

CPU は Zen4 世代の Ryzen 7 7700 で、高性能の人気の製品。

最新世代の Zen5 ではないが、それ故に価格が下がっており、それでいて Zen5 とピーク性能に大差がないので、ミドルクラスの CPU として2025年度の定番となっている。

価格は(2025年7月時点で)税込184,980円。

ストレージは500GBだが、メモリは16GB、構成を考えるとかなり安めで、他社の同クラスの製品よりカスタマイズや拡張性にも優れる。

以下、その詳細をレビューしていきたい。

ケースと内部構造

デザインとケース設計

Lightning-G のケースは、スッキリしたフラットデザインだ。

前面はほぼ一面まっ白で、形状もシンプルなボックス型。

一方で、左側面は強化ガラスパネルになっていて、内部を見渡すことができる。

このシンプル+内部が見えるという外観は最近の流行りで、発光ファンを搭載すればその明かりで内部が美しく彩られ、より見栄えが増す。

余計なものがないデザインがとてもお洒落

ARGBファン搭載で中が美しく照らされる

ARGBファン(発光色を変えられるファン)搭載の場合、価格は+3000円~5000円となる。

固定色の発光ファンはカスタマイズの選択にはない。

発光色の変更が+3000円となっているが、ARGBファンなら BIOS を通して、自分で好きな色に変更できるはずだ。(試用機が無発光機だったので未確認だが……)

サイズはゲーミングPCである GALLERIA より一回り小さく、GALLERIA が中型ケースで縦横48x44cm、小型ケースでも44x42.5cmなのに対し、Lightning-G は約42x40cm。

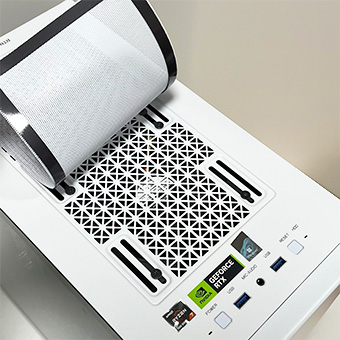

端子の位置は天井だが、卓上にも置きやすいサイズになっている。

天井前部の端子は USB(5Gbps)が2つ。

イヤホン/マイクは共用のもの(ヘッドセット用ジャック)になっている。

天井の端子部。イヤホンとマイクが分かれていない。リセットボタン付き

天井のフィルターはペラっとめくることができ、簡単に掃除できる

背面端子はデスクトップとしては少なめで、キーボード/マウス用の USB2.0 が2つと、USB(5Gbps)が2つ。

他に有線LAN端子と、オーディオ端子しかない。

10Gbps の USB が欲しかったところだが…… 端子を控えてコストダウンを図っているようだ。

ちなみに、CPU を Zen3(Ryzen 7 5700X)にするとマザーボードが変わり、背面端子が増え、USB 10Gbps や USB-C も備わったものになる。

とは言え、端子のために CPU をグレードダウンするのは勧められないが。

ビデオカードには HDMI が1つ、Display Port が3つ備わっている。

※背面端子はちょっと寂しいが…… ASRock A620M の廉価型マザーボードを搭載するものなら、他の機種や他社の製品でも同じ。

本機はケースの底にも網があり、電源ユニットはそこから吸気している。

毛の長いカーペットの上などに置くと吸気の妨げになるので注意して欲しい。

ちなみに底の網は、GALLERIA(上位モデル)はマグネットで張り付いていたが、こちらは簡易なプラスチックの網になっている。

些細な点だが、この辺にもコストカットが見て取れる。

内部の構造と拡張性

Lightning-G のケースは GALLERIA より一回り小さいが、内部には相応のスペースがあり窮屈さは感じない。

すっきりしていて、エアフロー(通気性)も良さそうだ。

なお、ちょっとわかり辛いのだが、このケースを使ったパソコンのうち、AMD の CPU を使うものを Lightning-G、Intel の CPU を使うものは Magnate-G と呼ぶ。

そして双方まとめて THIRDWAVE-G シリーズと言う。

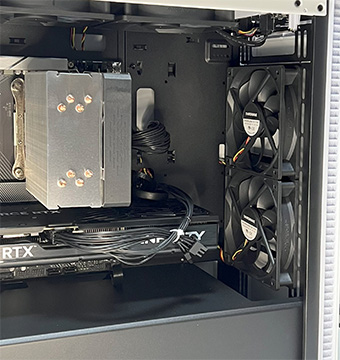

ケースファンは(標準の場合)背面に1つ、天井に2つ、前面に2つの計5つ。

ARGBファンが+3000円コースの場合、背面と天井の排気ファンが発光ファンとなる。

+5000円コースだとそれに加え、前面2つのファンも発光ファンになる。

ケースファンの数は十分すぎる程で、熱がこもることはまずないだろう。

CPUクーラーも標準でサイドフロー(横向き)の大型のものが付いていて、十分な冷却力がありそうだ。

水冷クーラーにすることもできるが、CPUがオーバークロック対応版でないなら、無理に水冷は必要ないだろう。

ケースファンが5つもあると動作音が心配な方もいると思うが、CPUが高負荷時で、およそ 50~55db ほどの音。

静かとは言えないが、このクラスのデスクトップPCとしては一般的なレベル。

ケースのエアフローが過剰なので、知識のある人は(自己責任で)ケースファンの回転数を抑えても良いだろう。

天井+背面の排気ファン3基と横向きのCPUファンが強力なエアフローを生む

前面部の様子。無発光モデルでも吸気ファンは複数配置される

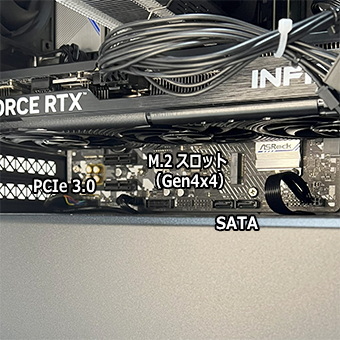

拡張性だが、マザーボードは ASRock 社の A620M の簡易型を、ドスパラ(サードウェーブ社)向けにカスタムした ASRock A620M TW が使用されている。

マニュアルは(英語だが)こちら のサポートページで閲覧できる。

市販の A620M マザーボードとの目立った違いは、イコライザー(音響調整ソフト)の Nahimic オーディオが付属しておらず、背面の USB 端子の種類と数も減っているが、発光機器を繋げるための LGB ヘッダーと ARGB ヘッダーが追加されていること。

そして、他社の ASRock A620M のコストダウンモデルには2本目の M.2スロット がないのだが、TW(サードウェーブ)版は Gen4x4 の2つ目のM.2スロットが維持されている。

これにより、本機は NVMe SSD をひとつ追加することが可能だ。

ストレージの拡張性を保っているところは、パーツショップであるドスパラらしい。

PCIe スロットは、マザーボード下に PCIe 3.0 x1 スロットが1本空いている。

マザーボード右上。LED(4pin)と ARGB(3pin)が追加されている

A620M TW にはここに M.2 がある!

私的にはかなり大きなポイント

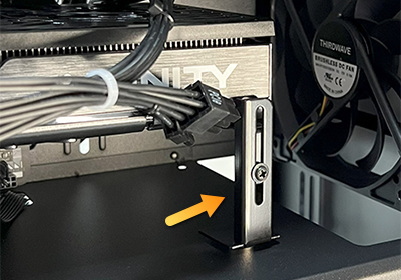

また、下部のケース内に HDD や SSD を取り付けられるマウンタ(固定器具)が1つ備わっていて、右側面(マザーボード裏側)からアクセスできる。

GALLERIA に備わっているマウンタより簡易的なものだが、3.5インチの HDD と2.5インチの SSD をひとつずつ設置できるので、悪くはない。

カスタマイズで NVMe SSD と HDD / SSD を増設した状態で出荷して貰うこともできる。

さらにケース前部の壁面の2ヵ所に2.5インチ SSD を固定できるネジ穴と、接続ケーブルを通すための穴が開いている。

ここにも SSD を付けられるので、合計で NVMe SSD x1、HDD x1、SSD x3 の増設が(自力でなら)可能だ。

マザーボードには SATA 端子が4つ備わっているが、うち2つはビデオカードで隠れているため、利用するにはビデオカードを外す必要がある。

構造上、DVD/Blu-rayドライブは内蔵できない。

このマウンタは底にあるネジを外し、手前にスライドすることで取り外せる

ここにある穴は2.5インチSSDをネジ止めできる位置に付いている

電源ユニット は標準構成だと 650W の 80PLUS BRONZE のものが使われる。

GeForce RTX 5060Ti の推奨電力は 600W 以上で、CPU が Ryzen 7 7700 であることも加味すると、ちょうど推奨値といったところだ。

だが正直、余裕がないので、経年劣化や将来行うことになるかもしれない増設のことなどを考えると、電源はもう少し増やすのを勧めたい。

+4900円で 750W の 80PLUS GOLD の電源を選べるので、こちらがおすすめ。

また、本機にはビデオカードの支柱(VGAサポートステイ)はない。

コストカットのためと思われるが、それなりの重さのビデオカードに支えがない場合、1~2年ほど経つと自重で傾き、接触不良を起こす心配がある。

本機にはファンが3つの横長のビデオカードが付いていたので、支柱なしはちょっと不安。

ドスパラなどのPCパーツショップで数百円で売っているので、買って付けるのをお勧めしたい。

※こういうやつ。支えられれば良いので、安いもので構わない。

パーツ性能

グラフィック性能(GPU)

ビデオカード搭載機なので、まずはグラフィック性能からレビューしよう。

本機は(ドスパラいわく)ゲーミングPCやクリエイターPCではないが、それを目的として買う人も多いはずだ。

本機のビデオカード(グラフィックボード)は GeForce RTX 5060Ti。

2025年5月発売の、GeForce RTX 5000(Blackwell)シリーズのミドルクラスの製品。

VRAM(ビデオメモリ)が 8GB のものと 16GB のものがあり、Lightning-G ではどちらも選べるが、今回の試用機は16GB版を搭載する。

8GB版は高解像度と高リフレッシュレートへの対応力(帯域幅)に劣るため、15000円ほど高くなるが、16GBの方をお勧めする。

ただ、どうしても予算が厳しく、一般的な解像度と描画速度(1920x1080、60fps)でしか使わないという人であれば、8GB版でも良いだろう。

VRAM の種類が最新の GDDR7 なので、8GBでも GeForce 4000 シリーズよりはメモリの速度は高い。

GeForce RTX 5000 シリーズは 4000 シリーズより一回り高い性能を持ち、新しい AI(Tensor コア)によって最新の最適化機能 DLSS 4 を利用できる。

これにより、対応しているソフトウェアなら動作速度は大幅にアップする。

では、実際に動かしてみるとどうなのか?

まずは 3DMark:TimeSpy で測った3D描画性能と、各ゲームのパフォーマンス予測、他の主流ビデオカードとの比較を掲載しよう。

※ゲームパフォーマンス予測の1080pは解像度1920x1080、1440pは2560x1440。

Ultra は最高画質設定であることを示す。

・3D Mark: TimeSpy(デスクトップ用)

GeForce RTX 5070Ti:27500(300W)

GeForce RTX 5070:22500(250W)

GeForce RTX 4070Ti:22500(285W)

GeForce RTX 4070:17500(200W)

Radeon RX 7700 XT:17500(245W)

GeForce RTX 5060Ti:16000(180W)本機

GeForce RTX 3070Ti:14500(290W)

GeForce RTX 5060:13500(145W)

GeForce RTX 4060Ti:13500(160W)

GeForce RTX 3070:13500(220W)

Radeon RX 7600:11500(165W)

GeForce RTX 4060:10500(115W)

GeForce RTX 3060:8500(170W)

Radeon RX 6600:8000(132W)

GeForce RTX 3050 8GB (2022):6200(130W)

GeForce RTX 3050 6GB (2024):4800(70W)

GeForce GTX 1650:3600(75W)

Core i7-13700 (CPU内蔵、Intel UHD):800

※近年の全グラフィック機能との比較は こちら をご覧ください。緑のグラフは性能評価値、青のグラフは消費電力の目安(TGP)だ。

緑は高いほど、青は低いほど良い。

測定値(グラフィックス スコア)は約16000。

DLSS を加味しない、ハードウェアの性能だけで言うと GeForce RTX 4060Ti と 4070 の中間ぐらいとなる。

本機には Palit 社の GeForce RTX 5060Ti Infinity 3 16GB という製品が使われていた。

測定中の GPU クロックは最大 約2750MHz、温度は 70℃ ほど。

では、この3D描画性能で、最新のソフトウェアを動かすとどうなるのか?

以下は実機で検証した、最新ゲームの動作速度の一覧だ。

※解像度は1920x1080。動画は実機で録画したものですが、再生速度は30fpsです。動画が止まっている場合は長押ししてください。

・モンスターハンターワイルズ

高画質、DLSS がバランスの設定で、負荷が低めの砂漠では 60~80fps。

負荷が高い森のシーンでも同様に 60~80fps で動作しており、快適にプレイ可能。

そしてフレーム生成を使用すると、砂漠では 150fps 前後、森でも 110~130fps という、かなり高い描画速度を発揮した。

フレーム生成で起こりがちな操作遅延なども、特に感じなかった。

・Ghost of Tsushima

画質が「高い」で DLSS がバランスだと 120~160fps。

「非常に高い」の設定でも 110~160fps と、非常に優秀。

そしてフレーム生成を ON にすると、非常に高い画質でも 180~210fps という、驚くほどの描画速度を発揮した。

もちろんフレーム生成を使っても、遅延などを感じることはない。

このゲームは NVIDIA の技術講演会などで、DLSS による品質アップの一例として紹介されており、GeForce RTX 5000 & DLSS 4 との相性が非常に良いようだ。

・龍が如く8

最高画質、DLSS がバランスの状態で 130~140fps で動作するが、DLSS をオンにしても速度は変わらない。

すでに十分な速度が出ているためか、DLSS の効果はないようだ。

ただ、フレーム生成を使用すると 280~300fps という異次元の速度を発揮した。

ここまでの描画速度を見たのは私も初めてだ。

なお、CPU が Zen3 の Ryzen 7 5700X の場合、DLSS をオフにすると影がチラついたりしたのだが、本機(Zen4 の Ryzen 7 7700)ではそういった症状も出なかった。

・ストリートファイター6

最高画質(HIGHEST)でも、バトルは上限速度の 60fps で動作する。

町を散策するシーンも 100fps から上限の 120fps の速度が出ており、快適に遊べる。

このゲームはCPUの性能が相応に影響するようで、Ryzen 7 5700X(Zen3)では町のシーンが 80~100fps だった。

すべての最新ゲームが高画質で 60fps(秒間60コマ)以上で動いており、とても快適。

1920x1080 の解像度だと、オーバースペックとも言える性能だ。

ミドルクラスのビデオカードでこの域に達したことは、時代の進歩を感じる。

また、DLSS 4 は CPU の影響がこれまでより大きくなっている印象だ。

モンスターハンターワイルズや Ghost of Tsushima で DLSS をオンにし、フレーム生成を使うと、CPU が Zen3(Ryzen 7 5700X)と Zen4(Ryzen 7 7700)では大きな差が出る。

ストリートファイター6 も CPU によって相応の速度差が出た。

DLSS 4 は AI 処理が新しくなったが、やはり AI は CPU の計算力がモノを言うようだ。

特にフレーム生成は負荷が高いので、ダイレクトに影響する模様。

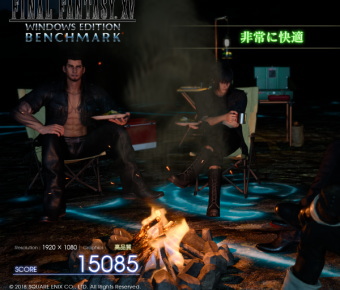

DLSS 4 に対応していないゲームだとどうなるかだが、以下は未対応のゲームであるファイナルファンタジー15と14のベンチマーク結果だ。

どちらも最高画質(解像度1920x1080)の設定で「非常に快適」の評価。

測定スコアは極めて高く、FF14は2万を超えている。

ただ、Zen3 でも Zen4 でもほぼ同じスコアとなっていて、DLSS 4 に未対応か、DLSS オフの場合、やはり従来通り、CPUの性能は描画に大きく影響しないようだ。

なお、もしビデオカードの搭載目的がゲームではなく、CAD や 3Dモデリング、映像編集などの創作用途の場合は、DLSS 4 を活かせる創作ソフトはまだないため、割安な GeForce RTX 4060 を選ぶのも良いだろう。

DLSS は 3 になるが、創作作業においては RTX 4060 で十分な性能である。

開発元の NVIDIA は多様な分野で DLSS 4 を活用できるようになるとアピールしているが、当面はゲーム用だ。

処理性能(CPU)

2025年6月時点の Lightning-G / Magnate-G には、6種類の CPU を搭載したモデルがある。

使用されている CPU と特徴を簡単にまとめておくので、選ぶ際の参考にして欲しい。

- Ryzen 5 4500

Zen2 世代の改修型。2022年に登場したCPUだが、Zen2 は2019年の設計。

ビデオカードの補助があれば一般的な作業ならこなせるが、今となってはさすがに古い。

価格はとても安く、Radeon RX 6600 との組み合わせだと10万円を切る。 - Ryzen 7 5700X

Zen3 世代。2022年に登場したCPUだが、Zen3 は2020年の設計。

設計がやや古いのでシングルコア性能が劣るが、Ryzen 7 なのでマルチコア性能は世代の割に悪くない。安価な多用途型と言える。 - Ryzen 5 7500F

Zen4 世代。2023年に登場したCPUだが、Ryzen 5 なので安価型。

設計が新しいので Ryzen 5 とはいえ性能は良く、コストパフォーマンスに優れる。 - Core i5 14400F

Intel の 第14世代 Core。Core i5 なので安価型。

よく Ryzen 5 7500F と比較され、ほぼ同等の性能を持つ。

THIRDWAVE-G の場合、他とマザーボードが違う影響で、2本目の M.2 スロットの速度がやや遅く(Gen3.0)、USB-C 端子がある模様。 - Ryzen 7 7700(今回の試用機)

Zen4 世代。2023年に登場したCPUで、主力タイプのひとつ。

設計が新しく、マルチコアとシングルコアの双方に優れ、価格が Zen5 より安いため、ここに来て人気になっている。 - Ryzen 7 7800X3D

Zen4 世代の、ゲーム用の特殊CPU。積層キャッシュ(3D V-Cashe)という手法で大量のキャッシュを内蔵している。

ゲームに優れた能力を発揮するが、ゲーム以外の速度は若干落ちる。価格が高い。

6月時点の Lightning-G / Magnate-G は、最新世代(Zen5 Ryzen や Core Ultra シリーズ2)の CPU は搭載できない。

これらを使いたいなら上位機である GALLERIA を選ぶ必要がある。

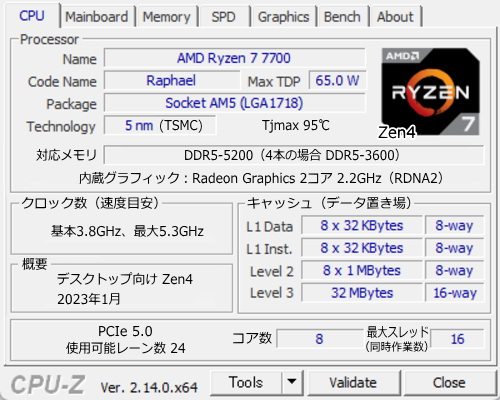

今回の検証機に使われていたのは Zen4 世代の Ryzen 7 7700 だ。

最新の Zen5 と比べてもピーク性能は大差なく、それでいて価格はそこまで高くない。

性能と価格のバランスに優れたミドルクラスのデスクトップ用CPUとして、2025年の定番のひとつとなっている。

8コア16スレッドのCPUで、TDP(電力と発熱の目安)は 65W。

2024年以降の最新CPUは、AI搭載とか、省電力重視とか、シングルコア特化とか、偏った特性を持つものが多い。

それらも魅力ではあるが、不得手と余計な機能のない2023年発売の Ryzen 7 7700 は、むしろ使いやすくてコスパの良いCPUとして評価されている。

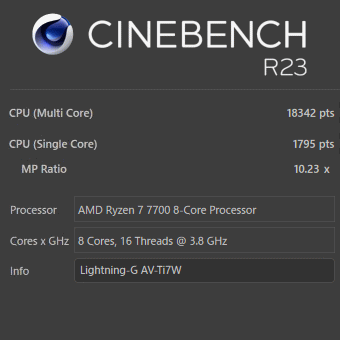

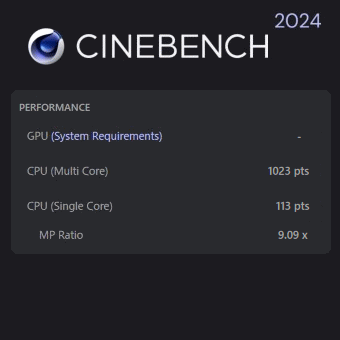

以下はベンチマーク(性能測定)ソフトの結果と、他の主流デスクトップ用CPUとの比較だ。

Cinebench R23 測定結果

Cinebench 2024 測定結果

・マルチコア性能(Cinebench R23)

Core Ultra 7 265:23000

Ryzen 7 9800X3D:22000

Ryzen 7 9700X:20500

Core i7-14700:19700

Core Ultra 5 235:19500

Ryzen 7 7700:18300(本機)

Ryzen 7 7800X3D:18000

Core i7-13700:17700

Core Ultra 5 225:14500

Ryzen 5 7500F:14500

Core i5-14400:13750

Ryzen 7 5700X:13300

Core i3-13100:8900

Ryzen 5 4500:8850

Intel 300:3100

・シングルコア性能(Cinebench R23)

Ryzen 7 9700X:2210

Core Ultra 7 265:2150

Core Ultra 5 235:2110

Ryzen 7 9800X3D:2100

Core i7-14700:2050

Core i7-13700:2020

Core Ultra 5 225:1880

Core i5-14400:1820

Ryzen 5 7500F:1820

Ryzen 7 7700:1800(本機)

Ryzen 7 7800X3D:1800

Core i3-13100:1730

Ryzen 7 5700X:1530

Intel 300:1400

Ryzen 5 4500:1230

※近年の全CPUとの比較は こちら をご覧ください。グラフのオレンジ色は(2025年6月時点で)Lightning-G / Magnate-G で選択できる CPU。

黄色が今回の試用機に搭載されていた CPU だ。

Ryzen 7 7700 は最新世代を含めて考えると、中位の性能となる。

マルチコアの測定値は18300。 ほぼ Ryzen 7 7700 の平均スコア通り。

測定中の投入電力が 90W で、過去には 120W 以上で動かしていた機種もあったので、ちょっと低めになるかなと思ったが、そうでもなかった。

能力としては十分で、創作作業も快適にこなせる性能だ。

シングルコアのスコアは1800と、こちらも高い能力だ。

Ryzen 7 7700 の平均スコアは 1820 なので、若干低めに出たが、体感できる差はない。

ゲームや一般のソフトはこちらの能力が主に影響する。

前述した通りマルチとシングルの双方が高く、バランスの良いCPUだ。

測定中のCPU温度は 75℃ 前後で、まだ少し余裕がある。

無理に水冷にする必要はないだろう。

測定中のファンの音は 50~55db と相応にあるが、一般的なレベル。

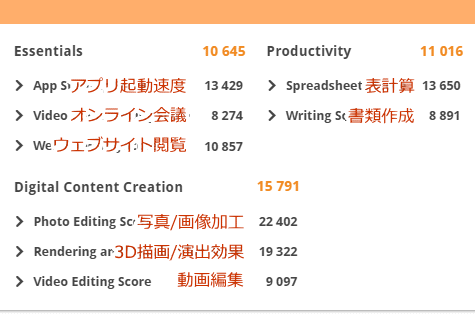

以下はパソコンの性能測定によく使われる「PCMark 10」というソフトの結果だ。

アプリの起動速度やウェブサイトの閲覧といった一般的な軽作業の速度は、近年のCPUなら大きな差は生じない。

ただ本機の場合、アプリの起動速度が13000と突出して高かった。

これは後述するストレージ性能の良さも影響していると思われる。

事務作業は Ryzen が得意とするところで、さすがに数値が良い。

表計算13000、書類作成も9000近くというのは、さすが Zen4 というほかない。

写真/画像加工も Zen4 Ryzen & GeForce RTX 5060Ti なので当然高い。

スコアは22000を超え、一級品だ。

映像編集もビデオカードに加えて CPU のマルチコア性能が良いため 9000 という高い数値で、創作作業は全般的に優秀。

前述したように Ryzen 7 7700 は不得手のないバランスの取れた高性能を持つため、あらゆる作業で高い性能を発揮してくれるだろう。

ストレージ(記録装置)とメモリ

本機のストレージには 500GB の NVMe SSD が使われている。

速度に優れる Gen4 の製品で、デスクトップPCで 500GB は少ないが、カスタマイズで 1TB や 2TB にして貰うことができる。

また、ドスパラは注文時の多彩なカスタマイズに対応しており、2本目の NVMe SSD の追加や、HDD / SSD の追加もして貰える。

2025年6月時点で、大手の同タイプの製品でストレージの追加に対応するのはドスパラだけだ。

カスタマイズの幅も広く、費用も比較的安め。

試用機に使われていた NVMe SSD は Micron 2500 だった。

2024年に発売を開始したマイクロンの主力モデルで、2023年型だった Micron 2400 の後継。

改良された QLC により速度と容量がさらにアップしている。

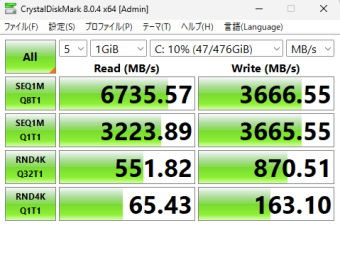

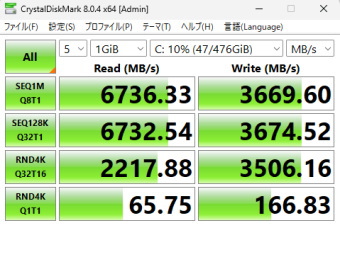

以下は試用機による速度測定の結果だ。

標準設定での測定

NVMe SSD 設定の測定

※テスト結果は製品と異なる可能性があります。

読み込みが約6730MB/s、書き込みは約3660MB/sと、読み込み重視の性能。

書き込みは一般レベルだが、読み込みなら Gen4 の上限に近い。

ちなみに容量を1TBにすると、読み込み7100MB/s、書き込み5800MB/s となるようだ。

そして ランダムアクセス が非常に優秀で、読み込み約2200MB/s、書き込みはなんと3500MB/sに達した。

実際の使用時に影響しやすいのはランダムアクセスの方であるため、この速さは嬉しい。

全体として優秀な性能であり、カスタマイズで上位の NVMe SSD を選ぶこともできるのだが、これで十分という印象だ。

メモリは DDR5-4800 が16GB搭載されている。

CPU が Zen4 なので最新の DDR5 を使用可能、2本のメモリにデータを分散して高速化するデュアルチャネルで動作している。

32GB にしたい場合は+13900円となる。

ただ、マザーボードのメモリスロットが2本しかないため、空きスロットはない。

総評

外観の良さ、構成価格の安さなどを含め、コストパフォーマンスは最高クラス。

スマートでお洒落な外観がとても良く、ガラスパネルと発光ファンによる美しさに加え、扱いやすいサイズなのも嬉しい。

GeForce RTX 5060Ti の3D描画性能も必要十分だ。

それでなくても GeForce RTX 4070 に迫る性能を持つうえに、DLSS 4 による対応ゲームの速度向上はかなりのもの。

加えて、フレーム生成でその描画速度は倍増する。

フレーム生成には CPU のパワーも必要になるが、Ryzen 7 7700 ならその点もバッチリだ。

ただ、細部まで見ていくと、やはりコストカットの跡が見受けられる。

USB が少ない、底のフィルターやマウンタが簡易的、ビデオカードの支柱がない、ストレージや電源の標準構成が控えめなど……

これら細かい点が気になる方は、やはり上位モデルである GALLERIA を選んだ方が良い。

だが、パーツを増設したりしない、中を見ることはほとんどない方にとっては、あまり影響しないところのコストを削減しているのはメリットと言える。

Lightning-G / Magnate-G は、そうした方にお勧めのブランドと言えるだろう。

また、他社の低価格ビデオカード搭載モデルと比較すると、拡張性や注文時のカスタマイズに優れる。

費用対性能を重視しつつ、外観と拡張性も加味して選びたい方にもお勧めだ。

・Lightning-G AV-Ti7W

(Ryzen7 7700/RTX5060Ti 16GB搭載)

(THIRDWAVE-G の一覧は こちら を)

ケース:デスクトップ(ミニタワー)

CPU:Ryzen 7 7700(Zen4、8コア16スレッド)

クーラー:大型サイドフローCPUクーラー

グラフィックス:GeForce RTX 5060Ti 16GB

メモリ:16GB(DDR5-4800、8GBx2)

ストレージ:500GB NVMe SSD(Gen4)

電源:650W(80PLUS BRONZE)

拡張:空きM.2 x1(Gen4x4)、SATA端子 x4、PCIe 3.0 x1 1本、2.5/3.5インチマウンタ x1

マザーボード:A620M TW(サードウェーブ専用)

その他:LEDファン / ARGBファンを選択可能、側面ガラスパネル、注文時に NVMe SSD / SSD / HDD を増設可

価格:税込184,980円

※詳細は ドスパラ公式サイト をご覧下さい。

※価格はLEDファンなしの場合です。ARGBファン3個は+3000円、ARGBファン5個は+5000円となります。

※ビデオカードが異なる同名機種があるのでご注意ください。ここでレビューしているのは2025年に発売された GeForce RTX 5060Ti 16GB 搭載機です。

※仕様・価格は時期により変更の可能性があります。